<令和7年度労働衛生研修会の内容>

「著作権について」

弁護士

石上尚弘氏

「労働衛生行政の動向~労働安全衛生法改正を中心に~」

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課

主任中央労働衛生専門官

長山隆志氏

改正労働安全衛生法の内容など、産業安全行政の最新の動向について説明する。

「働く人の自律的モチベーションとそのマネジメント」

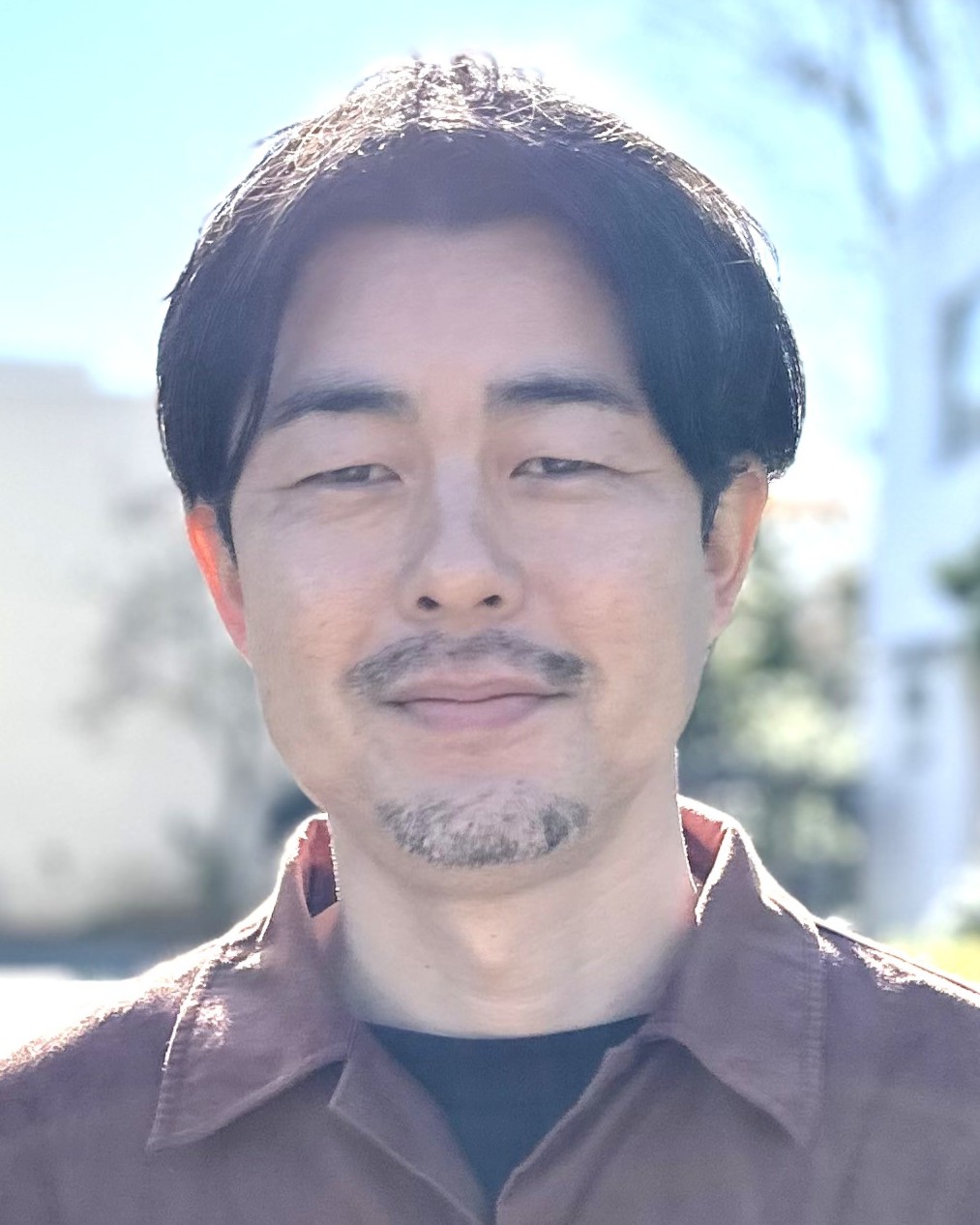

九州大学大学院

人間環境学研究院准教授

池田 浩氏

組織現場において働く人々の自律的モチベーションを引き出すためのマネジメントについて、心理学の最新知見を基に概説する。

まず、安全が求められる現場を意識したモチベーションと、その源泉について、複数の組織現場における実証研究を踏まえて紹介する。次に、自律的モチベーションを引き出す方法として、メンバーを支援するサーバント・リーダーシップの理論を取り上げ、その実践における具体的なタイミングと方法について解説する。

最後に、リーダーシップの効果を高めるために重要な、リーダーとメンバーとの「信頼のらせん関係」についても取り上げる。

[講師プロフィール]

九州大学准教授・博士(心理学)。専門は産業・組織心理学。現在、産業・組織心理学会副会長。主な著書に『モチベーションに火をつける働き方の心理学』(日本法令)他多数。

労働安全衛生総合研究所

人間工学研究グループ上席研究員

時澤 健氏

加齢により体温調節反応が減弱するため、高年齢労働者の熱中症リスクが高まる。実際に過去5年間の職場における熱中症の死傷者数のうち60歳代以上の割合は25%を超え、各年代で最も高く、かつ増加傾向にある。高年齢労働者の数は今後さらに増えることが見込まれるため、新たな対策が必要である。

対策として、「外側と内側の両面からアプローチし、WBGT(暑さ指数)基準値を高年齢労働者向けに変更すべきか否か」「減弱した体温調節反応を補う身体冷却方法はないか」、それぞれについて行った研究を紹介する。

[講師プロフィール]

労働安全衛生総合研究所人間工学研究グループ上席研究員。博士(人間科学)。早稲田大学人間科学学術院助手、スポーツ科学学術院助教を経て現職。

●会場 ①東京会場②大阪サテライト会場③オンライン配信

労働衛生研修会では、東京会場のみ日本医師会の認定産業医制度研修会として指定(更新1.5単位、専門3.0単位)を受けています(「大阪サテライト会場」および「オンライン配信」は、認定産業医制度研修会の指定対象ではありませんのでご注意ください)。

●8月22日(金)から当ホームページで参加申込を受け付けます。